National Gallery se verá empujado por casi todo

lo que haya podido oír y leer sobre el cuadro

a pensar algo así: “Estoy frente a él. Puedo verlo.

Este cuadro de Leonardo es distinto a cualquier

otro del mundo. La National Gallery tiene el

auténtico. Si miro este cuadro con la suficiente

atención, de algún modo seré capaz de percibir su

autenticidad. La Virgen de las Rocas, de Leonardo

da Vinci: es auténtico y por tanto es bello”.

John Berger.

¿IMAGEN, OBJETO, FETICHE, MERCANCÍA, RELIQUIA, HERRAMIENTA IDEOLÓGICA?

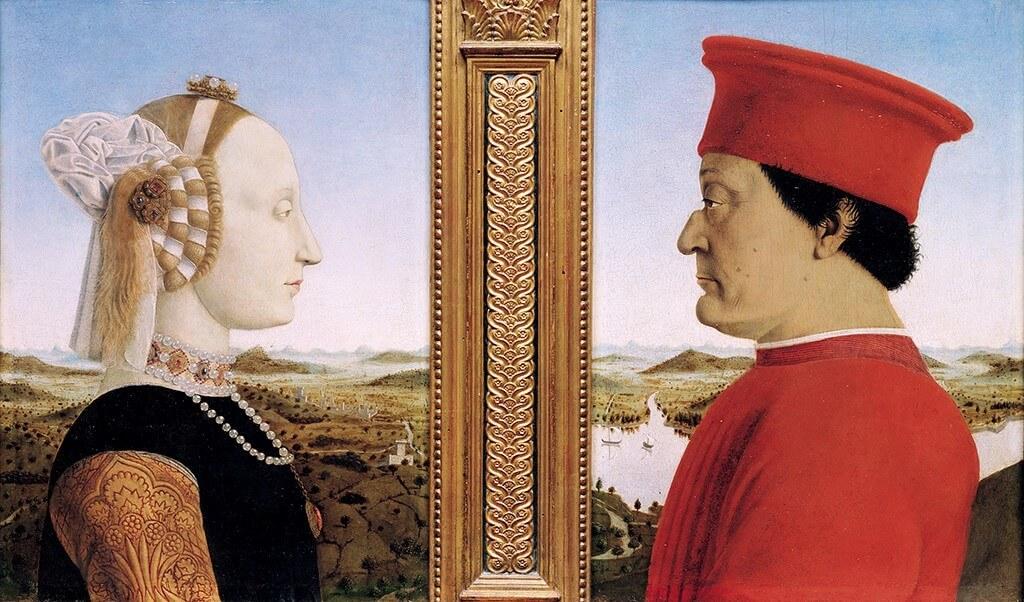

Hace 4 años, el Centro Nacional de las artes mostró al público una exposición a la que se denominó Una muestra imposible pues reunía las pinturas más emblemáticas de tres grandes artistas italianos del alto Renacimiento y del Barroco: Leonardo, Rafael y Caravaggio. Tal hazaña, sin embargo, efectivamente hubiera sido del todo inviable -debido a los seguros y la imposibilidad de trasladar algunos de los frescos- si no fuera porque las obras no eran originales sino reproducciones digitales. Este año, el público vuelve a ser invitado por el mismo recinto a apreciar las pinturas de tres de los artistas más importantes e influyentes del Renacimiento temprano: Giotto, Piero della Francesca y Sandro Botticelli.

Como en la primera muestra, las reproducciones sorprenden por la fidelidad que guardan con el original no solo en cuanto al diseño y color sino también a escala. Los promotores de la muestra, la Rai (Radiotelevisión) Italiana, han explicado que el propósito del montaje es la democratización del arte, es decir, su accesibilidad a públicos remotos y diversos, lo que ha sido muy criticado con el argumento de que, en realidad, no es verdadero arte lo que se está mostrando al público. Sin embargo, al recorrer las salas, semiconsicente de que lo que se ve delante son copias, o más bien, reproducciones digitales, es imposible no cuestionarse el estatuto y significado de la obra de arte. ¿En qué reside su valor? ¿En ser imagen, objeto, técnica, fetiche, mercancía, reliquia o herramienta ideológica? Ante esto me gustaría aquí, más que ofrecer una reseña o una introducción a la muestra –para lo cual remito a la página de la exposición: https://operaomnia.cenart.gob.mx/-, reflexionar sobre esto aspectos.

El valor del original

El término arte procede del latín ars que era la traducción del griego tecné que hoy más bien traduciríamos como técnica. Y es que, para las sociedades grecolatinas, dicho vocablo se utilizaba para denominar a toda la producción realizada por el hombre por lo que un artista podía ser un zapatero, un sastre, un jardinero, un cocinero, un pintor o un poeta. Es así que la obra de arte no se distanciaba de lo que hoy consideraríamos artesanía pues implicaba un trabajo manual con una funcionalidad práctica, ya fuera privada o pública, religiosa o política, siendo por demás común su multiplicación en copias pues además, en su concepción, estaba ausente el moderno hincapié en la imaginación, innovación u originalidad. De hecho, gracias que los romanos las copiaron, nosotros podemos conocer algunas de las obras más emblemáticas del arte griego.

En el caso de los pintores o escultores, lo que realmente se apreciaba de sus creaciones era la utilidad que pudieran ofrecer en términos propagandísticos (virtud) y su capacidad de producir una belleza ideal fundada en la realidad (verdad). Para los habitantes de la Grecia y Roma clásicas, entonces, aquel arte que careciera de un fin práctico era considerado poco menos que fraudulento y aunque algunos artistas alcanzaron un gran prestigio, en general no gozaban de la estima y el respeto que tienen actualmente pues se mantenía un profundo desprecio aristocrático contra la producción manual, sobre todo si era realizada por dinero, por muy inteligente, habilidoso o inspirado que fuese.

A pesar de que durante la Edad Media la pintura y la escultura se abocaron a la simbolización de lo trascendente y por ello evitaron el naturalismo, durante el Renacimiento y su incansable búsqueda de la belleza, la mímesis o imitación de la realidad y su idealización fueron re-encumbrados como los valores máximos del arte, valores que fueron perseguidos por todos los artistas occidentales posteriores hasta el advenimiento del modernismo. En la formación de los artistas, desde los talleres hasta las posteriores Academias, la copia de obras preexistentes que hubieran alcanzado tal objetivo era fundamental y hasta el s. XV fue mucho más importante recrear un trabajo perfectamente que crear uno nuevo. Para muchos pintores como Alberto Durero, Lukas Cranach o Peter Brueghel, realizar copias de otros maestros no sólo era muestra de su admiración por ellos, sino que resultaba indispensable dentro de su formación profesional. Incluso, hasta el s. XIX, respondiendo a la demanda del mercado, era común que los artistas no solo realizaran copias de sus colegas antecesores (tal es el caso de Degas, van Gogh o Matisse) sino, sobre todo, de las suyas propias que habían tenido mejor recepción. Ejemplos representativos son La Virgen de las Rocas de Leonardo, La Adoración de los Reyes de Peter Brueghel o el Relieve Cuadrado de Nahum Gabo, realizados más de una vez por sus autores. Además, debemos recordar, que gracias a la aparición del grabado, el arte pudo ser multiplicado y mucho más fácilmente transportado incluso hasta los confines más remotos del mundo conocido, lo que llevó a la imposición de las formas y del gusto occidental en gran parte del mundo colonizado.

Ahora bien, en el siglo XVIII se dio una ruptura en cuanto a la comprensión del arte se refiere. Fue entonces cuando se le comenzó a deslindar de su supuesta utilidad. Según lo define Larry Shiner, con la aparición de las ideas ilustradas se separaron y definieron las funciones de los artesanos y de los artistas quedando a los primeros los atributos mecánicos del oficio: la destreza, las reglas, la imitación y el servicio; y a los segundos, las propiedades poéticas: la imaginación, la inspiración, la libertad y el genio. Entonces, más que poner el énfasis en el estilo y la temática de las obras, se comenzó a hacer hincapié en la originalidad y expresión creativa de sus hacedores: “Entre los muchos atributos del artista, el genio y la libertad parecían resumir todas las cualidades superlativas que ahora separaban al artista libre y creativo del artesano y hombre de oficio, supuestamente dependiente y rutinario” (Shiner, 2004: 164).

como puede verse en esta pintura, uno de los primeros propósitos

del Museo Nacional de Francia durante los primeros años fue hacer

accesible a los artistas, las grandes pinturas que les servirían de modelo

durante su aprendizaje. Fuente: https://www.operaomnia.cenart.gob.mx/

A pesar de que ya en la época clásica algunos pensadores solían considerar a los artesanos/artistas, sobre todo a los poetas, como seres divinamente inspirados (Platón escribió en el Ión: “Los poetas no son otra cosa que intérpretes de los dioses, poseídos por aquél que a cada uno domina”), lo cierto es que las cualidades ideales que se requerían de ellos eran una combinación de genio y regla, de inspiración y habilidad, de innovación e imitación, de libertad y servicio. Tras la ruptura que significó la Edad Media, durante el Renacimiento la iluminación, la originalidad y la gracia del artífice, es decir, su “don creativo” siguieron siendo considerados como atributos que debían de reforzar la destreza del artista de imitar la naturaleza a partir de modelos matemáticos.

No fue sino hasta la escisión de los conceptos de arte y la artesanía en el siglo XVIII y tras la valoración de la imaginación y la invención en la creación, cuando comenzó a dibujarse la amalgama inseparable del artista-genio. Fue entonces cuando el valor del artista comenzó a cobrar protagonismo pues a su afán mimético se sumó la expresión de su propia subjetividad considerada antes como fuente de confusión y distorsión en la búsqueda de lo “natural”. En su libro Reflexiones críticas sobre la poesía y la pintura, publicado en 1719, el abate francés Jean-Baptiste Dubos afirmó que la imaginación y el sentimiento, cualidades propias del genio, eran las principales y auténticas potencias de la creación por encima de las fuerzas de la razón. Para el autor éste tenía la plena libertad y el deber de romper con todas las reglas en aras de destilar su sensibilidad en la creación para lograr conmover y seducir al espectador. Lo relevante del genio, escribió, era “su capacidad de invención, su entusiasmo, su furor, aún más, la inspiración divina de la que ya nos han hablado, en multitud de ocasiones, tanto autores antiguos como modernos” (Piñero Moral, 2007: 30). El artista plástico comenzó a considerarse, como el poeta para Platón, como un ser talentoso e iluminado capaz de condensar en sus creaciones la inspiración divina.

En Alemania, a finales del siglo XVIII, estas ideas encontraron un campo fértil de expansión y exacerbación, lo que condujo a lo que hoy conocemos como Romanticismo, movimiento fincado en el culto a la figura del genio artístico; un culto que se prolongó hasta el siglo XX y, quizás, hasta nuestros días. Fue entonces cuando, en palabras de Susana Ramírez Vizcaya, el artista se asoció con la figura de Prometeo, por su naturaleza creadora y apasionada, marginada de la sociedad, excéntrica, loca, libre y rebelde, por encima de los límites de la razón (Ramírez Vizcaya, s/f, s/p).

Uno de los movimientos que coadyuvó a definir y promover este estereotipo fue Sturm und Drang, formado en 1770 en torno a las figuras de Johann George Hamann y Johann Gottfried Herder. Según sus postulados, la Ilustración, en su búsqueda de orden y razón, estaba aniquilando la individualidad e impidiendo que las energías creativas del individuo se expresaran libremente. Su concepción del arte como trasgresión de la razón y como expresión libre y violenta de las pasiones –que incluso rayaba en la locura- fueron clave para el desarrollo del culto al genio que se empezó a gestar hacia finales del siglo XVIII y que se concretó en el XIX.

Siguiendo esta misma línea de pensamiento, aunque un poco más matizada, en su Crítica al Juicio (1790), Kant planteó como características principales del genio la originalidad, el carácter ejemplar de sus creaciones y la incapacidad para comunicar su proceso creativo y las reglas que determinan su creación. Para Kant, lo que daba espíritu a las cosas era la imaginación, facultad productiva de la razón que ponía en movimiento y posibilitaba el libre juego de las facultades del espíritu. A través de ella el genio lograba representar todo aquello que no podía ser expresado a través de conceptos y hacer universalmente comunicable lo inefable del alma. A pesar de que Kant –a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo-, postulaba que la riqueza de la imaginación debía ser ordenada bajo ciertas leyes del entendimiento, si que veía una diferencia clara entre genio y espíritu de imitación, siendo este último el que aún teniendo la disposición para aprender, no poseía el talento innato y natural de aquél, por lo que tenía que contentarse con imitar sus creaciones.

La figura del artista comenzó a cubrirse de una halo de misterio. Ya no sólo era un hombre culto, poseedor de muchos saberes (como en el Renacimiento), sino también un ser que por estar encima de las normas artísticas y sociales era un rebelde incomprendido, un sufriente rechazado que compartía el destino de los mártires cristianos. Los mismos artistas fomentaron, con sus actitudes y con su propia imagen, este prejuicio que otorgaba a su creación un valor agregado, cuasi sagrado. Incluso, esta visión de la superior libertad del artista y del genio sobrevivió a las vanguardias y, en muchos ámbitos, sigue vigente. Todavía hoy, en las numerosas enciclopedias ilustradas o audiovisuales en las que se difunde la tradición artística occidental suele hablarse de “grandes genios” de la pintura, la música o la literatura, extendiendo el prejuicio y manipulando desde el inicio la opinión del lector hacia lo que ahí encontrará.

La figura del connoisseur

Ahora bien, si hasta ese momento había sido posible distinguir una obra de arte en términos objetivos pues su valor había radicado en la destreza del creador para seguir ciertas normas de la técnica y la composición, con las nuevas consideraciones sobre la invención, ¿cómo discriminar entre una obra realmente excepcional y una que no lo fuera? Es decir, ¿cómo se podría distinguir que el supuesto genio realmente fuera un ser dotado y que tal o cual obra fuera arte? Fue entonces cuando surgió la figura del connoisseur, personaje que para el siglo XIX y el XX se tornó fundamental en el estudio y reconocimiento de obras de arte. Su quehacer se basaba en el “buen gusto” o facultad de captar lo bello a partir de la agudeza del criterio visual adquirido a partir de la experiencia y del continuo contacto con las obras. Su experiencia le permitía establecer no sólo la calidad de éstas sino su originalidad a partir de su correcta datación y su autoría.

Con el paso del tiempo, la atribución y el reconocimiento de la autenticidad de las “obras maestras” de los “grandes genios” comenzaron a reemplazar otro tipo de consideraciones artísticas necesarias para la interpretación del discurso de la obra como el contexto y el significado social. Fue por ello que desde un principio algunos críticos cuestionaron la tendencia a ubicar inmediatamente una copia o falsificación de gran calidad como algo sistemáticamente inferior a la obra original y el aparente fetichismo suscitado por los originales verificables, sobre todo en una cultura basada en la reproducción y en la representación visuales.

De hecho, fueron la preocupación estética por la originalidad y la oposición narrativa en el arte, los argumentos utilizados para justificar la exclusión de la fotografía de cualquier consideración artística seria. A pesar de ello, fue reivindicada por las primeras vanguardias (surrealismo, futurismo, constructivismo ruso…) y su importancia fue resaltada por una tradición particular dentro de la teoría crítica, tal como lo veremos a continuación.

En 1936 el influyente crítico judio-alemán Walter Benjamin escribió un ensayo que al día de hoy se ha vuelto un referente indispensable para el estudioso del arte y que traigo a colación no solo porque aborda el tema que aquí nos ocupa sino porque su título fue retomado para las primeras exposiciones montadas por la RAI: La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. En él, el autor analizó la manera en la que la tecnología de reproducción analógica como la fotografía o el cine, había cambiado radicalmente la condición de objeto artístico y su significado cultural más amplio.

En el libro, después de dar una somera introducción sobre la importancia de la reproductibilidad dentro de la historia del arte y de su reciente incorporación en el ámbito de los procedimientos artísticos, Benjamin comenta sobre el valor de la obra de arte auténtica:

Incluso en la más perfecta de las reproducciones una cosa queda fuera de ella: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia única en el lugar donde se encuentra. La historia a la que una obra de arte ha estado sometida a lo largo de su permanencia es algo que atañe exclusivamente a ésta, su existencia única. Dentro de esta historia se encuentran lo mismo las transformaciones que ha sufrido en su estructura física a lo largo del tiempo que las cambiantes condiciones de propiedad en las que haya podido estar… La autenticidad de una cosa es la quintaesencia de todo lo que en ella, a partir de su origen, puede ser transmitido como tradición, desde su permanencia material hasta su carácter de testimonio histórico. Cuando se trata de la reproducción, donde la primera se ha retirado del alcance de los receptores, también el segundo –el carácter de testimonio histórico- se tambalea, puesto que se basa en la primera… (Benjamin, 2003: 42, 44).

Ello le da pie para dividir la obra de arte en dos tipos: la “aurática”, es decir, la original, única, enlazada a su propia biografía y la “profana”, caracterizada por ser repetible, reactualizable y carente de valor histórico, geográfico o autoral. Mientras que la primera, posee cierta carga cuasi sagrada, la segunda se realiza plenamente al ser exhibida pues su función es únicamente la de crear una experiencia estética de la belleza (Benjamin, 2003: 42-57). Para el autor, la obra de arte aurática desprende cierta energía derivada del momento de su producción, instante único en el que acontece una epifanía o revelación de lo sobrenatural que perdura metonímicamente en ella y a la que es posible acercarse mediante un ritual determinado. “El aura, explicó, es un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía por muy cercana que pueda estar” (Ibid: 47). Es por ello que sólo puede concentrarse en aquellas realizaciones singulares e inéditas y toda reproducción es profana, fugaz y repetible. Para Benjamin, el original de la obra encarnaba su historia y su tradición por lo que sólo ella podía traer estos elementos al presente.

Y sin embargo, a pesar de que la masificación conllevaría a la necesaria descontextualización y desacralización de la obra de arte, esto no sería sino una consecuencia natural de la sociedad masificada. Benjamín lo explicó de esta manera:

Acercarse a las cosas es una demanda tan apasionada de las masas contemporáneas como la que está en su tendencia a ir por encima de la unicidad de cada suceso mediante la recepción de la reproducción del mismo. Día a día se hace vigente, de manera cada vez más irresistible, la necesidad de apoderarse del objeto en su más próxima cercanía, pero en imagen, y más aún en copia, en reproducción. Y es indudable la diferencia que hay entre la reproducción, tal como está disponible en revistas ilustradas y noticieros, y la imagen. Unicidad y durabilidad se encuentran en ésta tan estrechamente conectadas entre sí como fugacidad y repetibilidad en aquella. La extracción del objeto fuera de su cobertura, la demolición del aura, es la rúbrica de una percepción cuyo sentido para lo homogéneo en el mundo ha crecido tanto, que la vuelve capaz, gracias a la reproducción, de encontrar lo homogéneo incluso en aquello que es único (Benjamín, 2003: 47-48).

A pesar de que lo anterior pudiera parecer un desprecio de las copias y reproducciones, Benjamín en realidad, las revaloró pues creía que el arte profano que asume el hecho de su reproductibilidad y multiplicidad podía potenciar la emancipación social por fomentar su desacralización, la democratización de su consumo y producción y por establecer una relación más dinámica con el público (quitándole su carácter unilateral y facilitando la crítica).

No obstante, la desmaterialización de la obra de arte contemporánea (o más bien, la relegación de su soporte matérico a un segundo plano a favor de la idea) y la pretensión de algunos especialistas no sólo de desmitificar y secularizar a la conocida como “obra de arte”, sino incluso de desproveerla de cualquier estatuto diferenciador, llamándose a sí mismos no ya teóricos o historiadores del arte sino estudiosos de lo visual, lo cierto es que aún hoy, la gran mayoría otorga una jerarquía especial a las obras hechas por los “artistas” y algunos todavía suelen revestirla de esa encumbrada aura de la que hablaba Benjamín. Ya sea la belleza, la emoción, la psique, la idea o incluso la mercancía plasmada en la obra sigue siendo vista como una revelación. La razón: no sólo la firme creencia en la excepcionalidad del objeto artístico o las resistencias culturales sino, incluso, los intereses comerciales. Aunque el anuncio de Walter Benjamín acerca del declive del aura en la época de la reproductibilidad técnica es a menudo citado como una verdad incontestable lo cierto es que el valor que muchas obras han alcanzado en el mercado o el evidente desinterés que, por ejemplo, ha provocado la muestra que nos ocupa, demuestran que el aura subsiste, aunque se haya empañado. El problema estriba en depositar el valor de la pieza no ya en lo que ha dicho y sigue diciendo y en la manera en que lo hace sino en lo que es. Más que su discurso, lo que vale en la “obra de arte” sigue siendo la biografía que demuestra su alcurnia. Como lo ha declarado John Berger:

¿Cómo se evalúa y define la existencia única de una obra en nuestra actual cultura? Se define como un objeto cuyo valor depende de su rareza. El precio que alcanza en el mercado es el que afirma y calibra este valor. Pero, como es pese a todo una “obra de arte” –y se considera que el arte es más grandioso que el comercio- se dice que su precio en el mercado es un reflejo de su valor espiritual. Pero el valor espiritual de un objeto, como algo distinto de su mensaje o su ejemplo, sólo puede explicarse en términos de magia o de religión. Y como ni una ni otra es una fuerza viva en la sociedad moderna, el objeto artístico, la “obra de arte” queda envuelta en una atmósfera de religiosidad enteramente falsa. Las obras de arte son presentadas y discutidas como si fueran sagradas reliquias, reliquias que son la primera y mejor prueba de su propia supervivencia. Se estudia el pasado que la engendró para demostrar su autenticidad. Se las declara “arte” siempre que pueda certificarse su árbol genealógico.

Ahora bien, tal vez a la pregunta por el estatuto de la obra y al cuestionamiento de su jerarquización, debería sumarse la reflexión en torno a la pertinencia y la intención de presentar este tipo de muestras en un mundo como el nuestro, rodeado de todas las crisis: económicas, políticas, culturales, de identidad… ¿Cuáles son los nuevos usos y significados de las imágenes aquí exhibidas? ¿Qué valores rescata? ¿Qué ideales, gustos y opiniones promueve? ¿Por qué volver el arte renacentista y barroco italianos justo ahora? ¿Cuál es el interés de las instituciones que lo hacen? ¿Cuál es la potencia y el impacto del arte hoy en día? Tal vez la reflexión en torno a estos temas sea aún más revelador e interesante. Terminaré con una cita de John Berger como provocación:

… la mayor parte de la reproducciones se siguen utilizando para crear la ilusión de que nada ha cambiado, de que el arte, intacta su autoridad única, justifica muchas otras formas de autoridad, de que el arte hace que la desigualdad parezca noble y las jerarquías conmovedoras. Por ejemplo, el concepto de una Herencia Cultural Nacional aprovecha la autoridad del arte para glorificar el actual sistema social y sus prioridades.

BIBLIOGRAFÍA

Walter Benjamín, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, Ítaca, 2003.

John Berger, Modos de ver, Barcelona, Gustavo Gilli, 2002.

Ricardo Piñero Moral, “Du Bos, teoría y crítica de la experiencia estética moderna” estudio preliminar de Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la pintura” de Jean Baptiste Du Bos, Valencia, Universidad de Valencia, 2007.

Susana Ramírez Vizcaya, “La conformación del concepto del genio de la modernidad”, s/l, s/e, s/f, consultado en línea el 15 de marzo del 2015: http://www.academia.edu/547445/La_conformaci%C3%B3n_del_concepto_del_genio_de_la_modernidad

Larry Shinner, La invención del arte. Una historia cultural, Barcelona, Piados, 2004.