El sábado pasado fue uno de esos días en los que el refrán “el hombre propone y Dios dispone” se hizo completamente cierto.

Ya sabes que me encanta planearlo todo. Cada noche antes de acostarme trato de hacerme una idea de lo que tengo que hacer y cómo quiero hacerlo al día siguiente. Por las mañanas, durante el desayuno, suelo plantear al resto de la familia mi idea, y entre todos terminamos organizando.

El caso es que la tarde del pasado sábado implicaba llevar a La Heredera a un cumple en casa de una de sus mejores amigas, y ya que tenía que salir de casa con los tres porque el Santo trabajaba, pensé que sería buen plan quedarnos en el Retiro mientras, en vez de encerrarnos de nuevo en casa y luego tener que volver a ir a por ella.

Así que cogimos la pelota, el Telva, un libro, una merienda estupenda, un mini paraguas plegable por si las moscas y allá que fuimos, directos a una zona que nos gusta mucho porque está apartada (los sábados y con Feria del Libro, el Retiro es una colmena), y está plano, por lo que los niños pueden jugar al futbol sin problema.

Encontré el banco perfecto al sol, desde el cual les tenía a la vista, saqué mi revista empecé feliz a leerla y… comenzó a llover, literalmente a los dos minutos.

Al principio de eso que haces como si no pasara nada. “Serán gotas que quedan de la lluvia de estos días” te dices a ti misma ignorando la que se avecina, y sobre todo porque aún luce el sol.

Pero de eso nada, cada vez más y más fuerte, hasta que los propios niños vinieron a decirme que estaba lloviendo (mi actitud aferrada al banco y simulando leer mi revista les debía llevar al engaño de que yo no me estaba enterando).

Con todo el dolor de mi corazón tuvimos que ponernos a cubierto bajo uno de los enormes troncos.

Puede que te parezca un poco paranoica, pero la verdad es que miré cada uno de los árboles que teníamos cerca y escogí el que me pareció más fuerte y estable, sin ramas raras… con todo lo que ha pasado en el parque este año al final te dejas llevar por la psicosis.

La tormenta se fue instalando tranquilamente encima de nuestras cabezas, la maravillosa combinación de sol y lluvia que aproveché a colgar en Instagram se convirtió en un cielo negro como el carbón y lo que es peor una secuencia de truenos que no auguraban nada bueno.

Pero yo me aferraba a la imagen de mi idílica tarde leyendo y me costaba aceptar que realmente estábamos los tres pegados al tronco del enorme castaño y que a nuestro alrededor la gente corría a protegerse o para salir del parque.

La espesa copa del árbol nos protegió durante un buen rato, pero llegó el momento que el agua empezó a filtrarse entre las hojas y a caer sobre nosotros. Ahí es donde surgió el siguiente dilema. Abro el paraguas o no. ¿Atraeré los rayos? A ver, perdonad mi ignorancia, pero yo me veía cual pararrayos, cuando lo mismo era un minúsculo paraguas plegable dentro de la inmensidad de Madrid. Si alguien puede decirme me quedaré más tranquila.

El caso es que aprovechando que bajaba la intensidad de la lluvia, trazamos el plan de salir pitando de allí lo más rápido posible hacia la salida del túnel de Lagasca. Carrerón al canto (y eso que yo no puedo correr) y en muy poquito estábamos con medio Madrid metidos en aquel horror.

Abriéndome paso como madre coraje con dos niños que me llegan por los hombros conseguimos salir de aquel rebaño y emprender el camino hasta nuestro plan b: el museo arqueológico.

El museo siempre es una buena alternativa a la lluvia. Al menos para mí. Y bajo la promesa de que veríamos a las momias (siempre pican con ese cebo) nos dirigimos hacia allá.

El museo, para quien no haya estado en Madrid, dista a penas quinientos metros del Retiro, por lo que obviamente no fuimos los únicos en pensar en aquella alternativa como refugio, pero aun así, no tuvimos que hacer cola, nos pudimos secar la ropa, dejar las bolsas en consigna y disfrutar de nuestra visita.

El acceso es gratis a partir del sábado a las 14 y cierra a las 20. Así que teníamos dos horas por delante para pasearnos.

Una de las cosas que me pasa cuando voy a un museo es que me debato entre sacar todo lo que aprendí durante la carrera o no decir nada y dejar que sean los niños, que saben leer perfectamente los que me marquen el ritmo. Esta última opción creo que es la mejor si no quiero hacer que odien a su madre y a los museos.

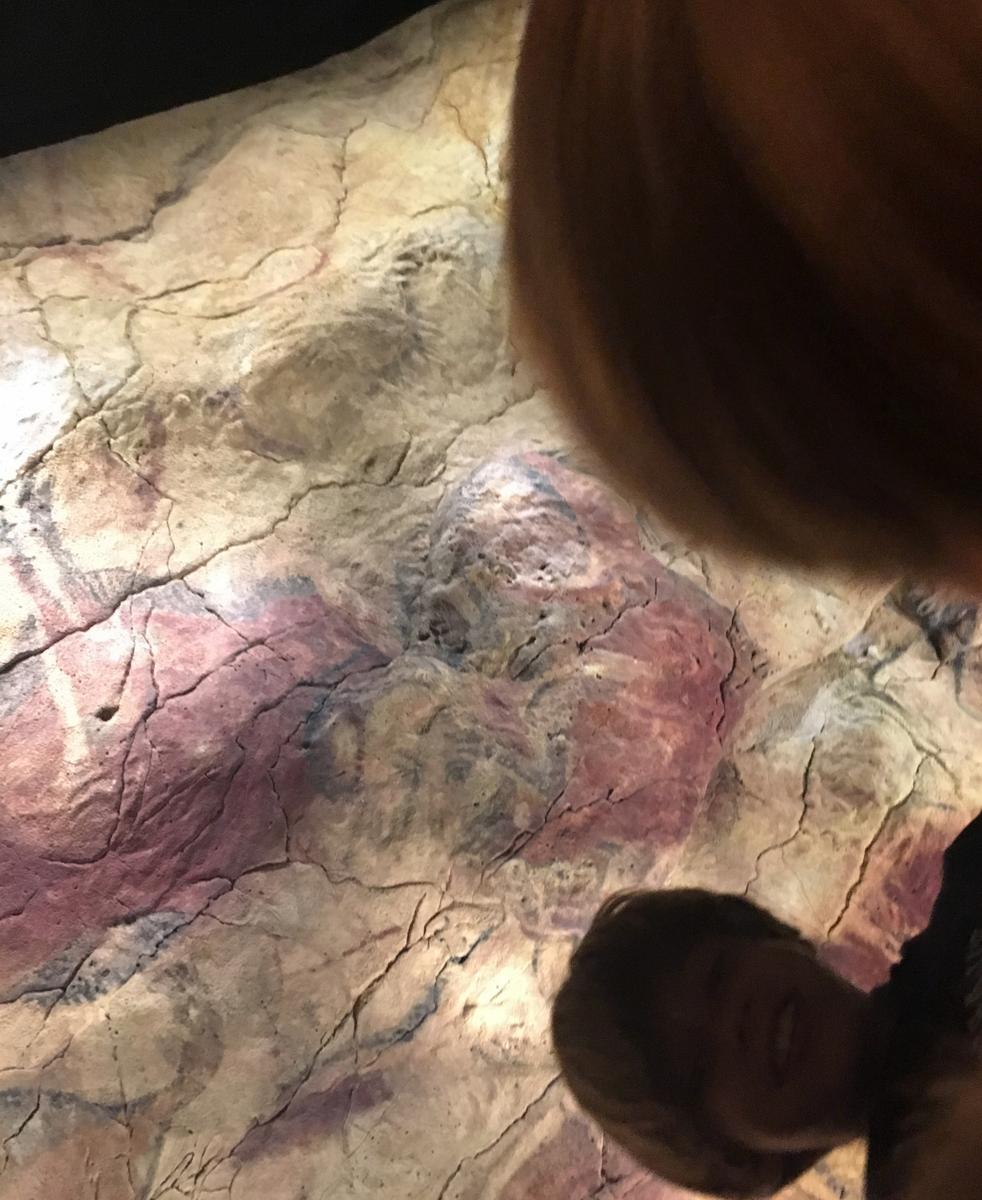

Así que plano en mano, ellos marcaron todo lo que querían ver y en qué orden. Ahí es donde me mordía las uñas, porque empezamos por la réplica de la cueva de Altamira, de ahí a la Hispania romana, fuimos a los visigodos, después pasamos por los egipcios y terminamos en los griegos. A mí mente cartesiana este caos histórico me deja muy descolocada.

Sin embargo, eso hizo que lo que podía haberse convertido en un fracaso de tarde fuera un plan que no olvidarán. Iban de un lado para otro, creo que nos vimos todos los vídeos explicativos, y de vez en cuando sí que me preguntaron, pero en general el mayo cual pavo real desplegó toda su sabiduría de diez años para contarnos a su hermano y a mí en spanglish lo que había aprendido en el colegio.

Digo en spanglish porque hasta este año que se dieron cuenta por fin que estudiar la geografía e historia de España en inglés es un poco surrealista, mi hijo nos preguntaba que si íbamos a cruzar el Tajou, o que cuándo venían sus tíos de las Canary Islands.

El caso, es que nos habló de la prehistoria, de los griegos, de los romanos… y al pobre Mediano le dejó los honores de los egipcios, y de vez en cuando, yo, sacaba a colación alguna de esas perlitas que se te quedan grabadas a fuego durante la carrera y ganaba puntos en su ranking.

Y así se nos fue la tarde.

Por supuesto me sacaron un libro para niños de Historia (que confieso con orgullo que pagué con gusto, porque al fin al cabo, es cultura) y unas quiches de jamón de Mallorca (es ver un Mallorca y se les dispara el hambre inconmensurablemente)pero me quedo sobre todo con la frase del mayor, que era el más reacio al principio: “mamá, creo que podríamos volver otro día”.